书法入门书体,往大说是对书法一窍不通者的入门书体,往小说是对五体书法之一种的入门。

历史传统的或说时下流行的书法学习入门书体的选择,似乎已成定论。其主要选择路数如下:

首先,学习书法,一定要从正书入手,“先要会走,然后再跑”嘛。而学习正书,一定要从楷书入手。

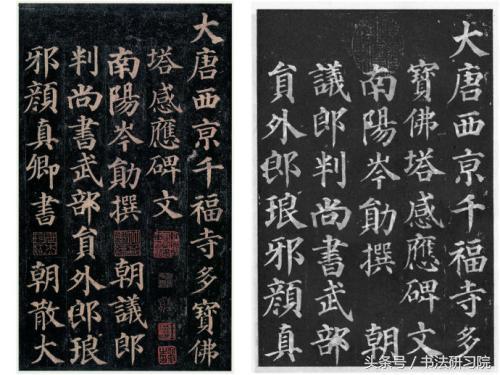

第二,学习楷书,一定要从唐楷入手。而学习唐楷,一定首选颜真卿,并且一定要从《多宝塔碑》或《颜勤礼碑》入手。

第三,有了扎实的楷书基础后,才能学篆书。学习篆书,一定要从小篆入手。一定要熟透《说文解字》,烂熟《峄山刻石》、《泰山刻石》、《城隍庙记》等。

第四,小篆学好后,才能写大篆。一定要先过《石鼓文》关,然后再甲骨、金文。

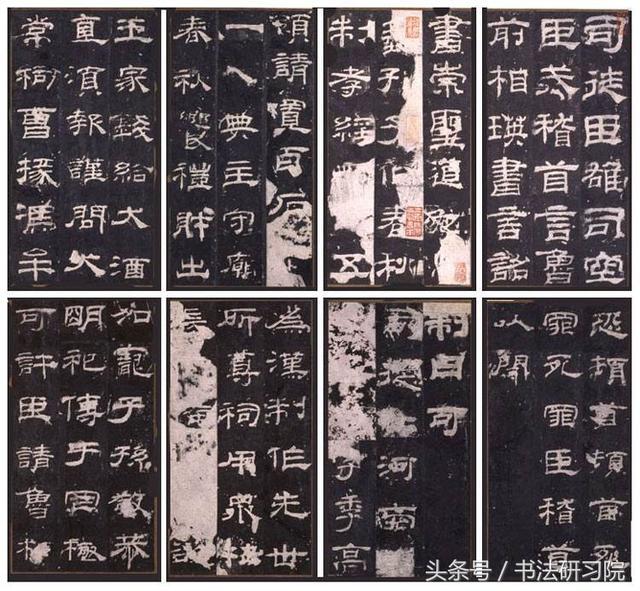

第五,有了篆书、楷书基础后才能学隶书、行书。隶书可以从“秀美”(如《曹全碑》)、“古拙”(如《张迁碑》)或“奇恣”(如《石门颂》)等风格中任选一种入手(好宽松的标准!)

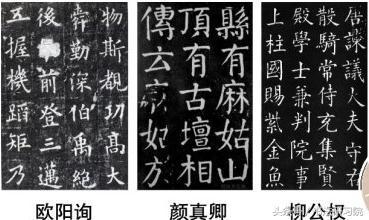

第六,学行书,一定要从王羲之《兰亭集序》或《集字圣教序》入手。最后,草书必须在篆隶楷行四体俱精登峰造极后才能学。学草书,最佳入门字帖当然是《十七帖》、《书谱》、智永《真草千字文》了。在有了扎实的今草功底后,才能学章草、狂草。等等。

以上列举的几条路数,大致可以概括相当漫长的时间内,书法“专家/前辈/权威”对书法入门者的谆谆告诫,也是死死管束。哪个教书法的或学书法的胆敢“旁逸斜出”就是大逆不道,就要被书坛耻笑或逐出师门。呜呼!真真遗祸无穷害人不浅误人无数!

危害一:入门太难,几乎每种书体的入门都难,其居心就是让学习者早早丧失兴趣,快快半途而废。

危害二:楷法过于“精深”,致使隶、篆、行、草诸体“楷味”十足,笔法丰富实际上成了楷法丰富的遁词。

危害三:从入门开始,每个学书者都面临着高山大海,要有皓首穷经一辈子才能略通一二的心理准备。很多书法家就此一辈子都没写过篆、隶、行、草诸体,因为始终有专家或三岁小孩说他连楷书都不过关等等。

笔者试逆向分析一番,以就教于方家。

一、学习书法,必须从正书的楷书的唐楷的颜真卿的《多宝塔》/《勤礼碑》入手吗?持这种观点者无非有以下证据:因为楷书特别是颜楷,法度最高,笔法最多,结体最正,总之是楷书的太高最高了;因为古人说的,苏轼不是说“书法备于正书,溢而为行草”(《东坡集》)吗?;因为自己就是这么学的,走了那么多冤枉路,别人也走走吧,等等。理由看上去似乎很充足。我们不妨用各门学问常识的类比思维来推翻这一定论。

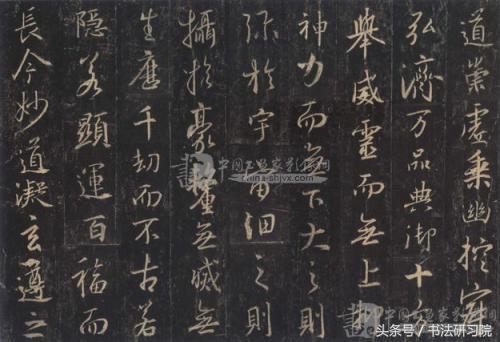

王羲之草书十七帖

首先说“最好最高”。比如,烹调类,“满汉全席”算是对厨师的厨艺要求相当高吧?但有没有学厨师的人一上手就不炒大白菜而先炒“满汉全席”呢?没有,难学;乐器类,“高山流水”的古筝够完美够品位吧?有刚学古筝就弹的吗?没有,太难;体育类,花样游泳/滑冰艺术够档次吧?有刚学游泳/滑冰就学的吗?没有,难学;学习类,“哥德巴赫猜想”、“能量守恒定律”、“元素周期规律”、“物质决定意识”、“牛津高级英语”等等够高深了吧?有刚入幼儿园就学的吗?绝对没有!

回到颜楷的话题上来,正因为“太高最高”,由以上例子类推可知也就最不适合初学。

理智的看,《多宝塔》碑为其早年作品,顿挫太多,字形偏小,规矩太多,那几十种点、竖、横、钩、折、弯、撇、捺的不同写法把初学者耍得蒙头转向,谈何进益?只能过多地浪费光阴,直到最后丧失全部兴趣。

而《勤礼碑》比《多宝塔》易入手些,固然是颜书晚年的成熟作品,但“横细竖粗”的习气未免太重,让人一览无余,何谈艺术?我以为,如果实在要学颜,倒是晚期作品《麻姑仙坛记》或《大唐中兴颂》等帖古朴方拙,字形偏大,顿挫不太明显,横竖变化不太剧烈,较适合初学,起码不至于学了几个月了连一横一竖都写不像!

再看看“古人说的”。宋代蔡襄说“古之善书者,必须楷法,渐而至于行,草亦不离于楷正”(《佩文斋书画谱》论书六)。蔡襄的行草水平本人保留意见,问题是,蔡襄为什么不说从正书或隶书入手?

唐孙过庭不就说过“初学分布,但求平正”(《书谱》)吗?考察宋代书史,善隶书者寥寥无几,答案几近明了。而清代隶书中兴以后,主张习书从隶书入手的就大有人在。近人高二适也说“先习汉隶,次即晋楷,两相联结,字有光彩”(《题〈晋唐小楷〉》)。

此外,古人所说的“楷书、隶书”并不完全等同于今天的楷书、隶书。比如钟鹞“善隶书”实际上是善小楷,只是书风接近隶书罢了。

最后,再看看习书入手“隶楷之争”的问题。主张学书从隶书入手者理由大致如下:

隶书承上(篆)启下(楷);隶书笔法、结体平实简单,极易初学,鼓励兴趣;范本(汉碑)众多,风格多样,选择性大,等等。

笔者基本上支持习书宗隶的主张。但是,“楷书”内涵在今天不同于过去,笔者以为,习书从魏碑楷书入手也难不到哪里去,并且正切合时代书风。而过多的强调“隶楷之争”恰恰反映了功利思想对学书者心态的影响。为什么学书就一定要“少走弯路”或“百日速成”呢?为什么学书者一定要“五体俱精”呢?退一万步说,没有一番苦功夫,即便入门的路再正确,朝秦暮楚,心多旁骛,也必无所成啊!在这一点上,我甚至更偏激地认为,初学书的人,就给他行、草书让他写着玩,培养培养书法的兴趣,走走弯路又有何不可?君不见许多电脑高手最初都是从电脑游戏入门、着迷,逼着自己钻研最终有所成吗?

二、行书必须有正书的基础才能学吗?《兰亭集序》等真是行书的最佳入门教材吗?我认为这一点值得商榷。

首先,从书体特点上看,行书有着与正书完全不同的运笔要领和结体特点。比如“横的短化,折的圆转化,捺的点化”(宋民《行书字帖》)等等;其次,早有人指出过,“楷书是行书的慢写”,这与传统观点“行书是楷书的快写”完全相反。(学养与篇幅所限,笔者对此不再展开探讨)

再次,从行书与草书很难兼修的情况看来,行书字体的独立性相当强。黄庭坚的草书炉火纯青,但行书我认为是“行楷”,且楷法太强;苏轼的行书好,却没什么草书传世。同样,米芾也以行书见长。而王体行书,我认为除了今草如《十七帖》及一些尺牍外,大多是行楷作品。以《兰亭集序》而论,折的顿挫,捺的出锋,钩的上挑等楷味极强。而“文、也、世、述、故、夫、今、由、随、向、及、放、大、宙、曲、引、右、又、集、春、初、暮、永和九年岁在癸丑”等字差不多就是楷书。

从这一点上看,没有扎实的楷书基础,特别是唐楷,如何临习?而有了楷书基础,再行楷,再正宗的“行书”,真可谓长路漫漫啊。

再说《集字圣教序》。此帖作为行书入门教材的弊端如下:

第一,字体楷、行、草兼有,风格严重失调;

第二,石刻拓本,难窥行书笔法真谛。米芾说,“石刻不可学”(《海岳名言》)。如果说行书重用笔,正书重结体的话,学《圣教序》者,顶多学个行书结体而已;

第三,从整体风格看,缺乏行书的流畅、潇洒之气。学行书而学集字,真不知是何道理。也许与盲目崇拜书圣有关吧。那么,行书的较易上手,又有行书真味的字帖是什么呢?我认为,王珣的《伯远帖》、颜真卿的《争座位稿》、《祭侄文稿》,乃至米芾、苏轼的行书是最佳选择。这样入门以后,再上追《兰亭集序》、《集字圣教序》就容易多了,学起来也有成就感。另外,笔者还曾撰文提出过行书“不必专学”的看法,我以为只要有几年正书、草书的基础,尽管放手去写,即是行书(或行楷或行草或隶行书)。

三、有了楷书基础后,才能学隶书吗?持此论者,根本无视书体演变规律的历史先后,即先有汉隶、简书,后有魏晋隶味十足的小楷如《宣示表》等。而学了楷书再学隶书,楷法越强,隶味越弱,真是“南辕北辙”。对于学隶书的入门书体,自古以来宽泛得多,这也暗示了一条信息:即汉隶的确便于初学。既如此,却把书法入门的正宗定为“唐楷”,真说不过去。以我浅见,既学隶书,入门就要选最像隶书的碑版,如《乙瑛碑》、《曹全碑》等。特别是《曹全碑》,有汉隶正宗味,有汉简书风格,柔中含刚,左右逢源。只要掌握“蚕头雁尾,横向取势”就大致可以了。而《张迁碑》称为隶书中的楷书也不为过,《石门颂》早有“隶中之草”的美名,均不利初学。

四、学篆书与楷书基础有关吗?先学小篆然后才能学大篆吗?小篆必须从《峄山刻石》、《泰山刻石》等入手,大篆必须从《石鼓文》入手吗?

同前所述,认为楷书笔法包容一切书体的人当然不会质疑这种观点,但笔者却不这么看。

首先,书体演变史表明,先有篆书,后有楷书。也就是说先秦以前篆书系统的古文字是不需要处于今文字系统的楷书支撑的。其次,楷书,特别是唐楷的“方折、侧锋、线条一波三折”笔法会严重影响篆书的“圆转、中锋、线条粗细均匀”笔法;而楷书的“方正”字形又会限制篆书(特别是小篆)的“长方”字形,写出四四方方的小篆,很难看。

再次,书法美学史表明,在今文字系统的书法中,加入古文字系统的笔法、气韵,会更高古;而古文字系统的书法一旦掺入今文字系统的笔法、气息,则会趋向低俗。幸亏唐代的李阳冰不怎么写楷书,专攻小篆,否则,绝对不能凭小篆名世。小篆的好坏与否与大篆也无必然的联系。

现代大家黄宾虹的大篆可谓独步书坛,但黄氏小篆水平如何?因为小篆书法的入规入矩、对称均匀恰与大篆的浑然天成、粗犷古拙风格不同。换句话说,小篆基础扎实的人相对来讲大篆也会拘束、局促,自然不起来。相反,如果在小篆中搀入大篆的养分,会使小篆更耐看。比如吴昌硕《石鼓文》味十足的小篆就是很成功的个例。

因此,如果在大小篆之间作一个选择的话,我主张先学大篆,然后再大小篆同修。到确定以大篆为发展方向后,小篆可以酌减;相反,以小篆为发展方向的,大篆却必须要通,而且最好要精。

此外,五种书体中,主张学书从篆书入门的也大有人在。如李书同说“学书须由篆字下手……再写隶书、楷书、草书”(《弘一法师》),李瑞清也说“学书之从篆入,犹为学之必自经始”(《跋自临散氏盘》)这些都是很有益的参考思路。

再看小篆的入门书体。传统以为非《峄山刻石》、《泰山刻石》、《城隍庙记》等为正宗。同前分析一样,越是正宗、极佳的东西越难学,不易入门了。笔者曾有闲用尺子测量过李阳冰《城隍庙记》的拓片印刷本,发现其字对称均匀到了令人称奇的地步:半弧、并列的横竖等对称部分的距离竟然半毫米都不差!

试问,初学小篆的人,腕力有限,能把每一笔都写得粗细均匀再对称完美吗?太难了!

我以为,初学小篆者,从清代如赵之谦、邓石如、吴熙载等人入手会更好。尽管会有许多习气,但入手相对容易些。从文字内容看,吴熙载的《与朱元思书》最有美文意境,临写几通就可以识记很多小篆。邓石如的《白氏草堂记》笔画粗厚,中锋老辣,很易写像。而赵之谦的篆书隶味十足,结体打破小篆“长方”格局,用笔朴拙,变化丰富。以上几种入门以后,再上追秦汉篆书,前途无量矣。同理,大篆《石鼓文》也过于规矩,讲究,不如选临一些金文作为大篆的入门书体。如《大盂鼎》、《散氏盘》、《毛公鼎》等等,不再赘述。

五、草书一定要有了扎实的楷书基础才能学吗?《十七帖》等真是草书的最佳入门字帖吗?

首先,从文字演变过程和多种文字考据材料证明看,草书(如汉简章草)的产生是与楷书、隶书同步的,这已是公论。也就是说,没正书基础的,同样可以学草书。比如传世的张芝楷书就很少见,而他却被尊称为一代草圣。

其次,以草书名世的书家,楷书确有基础且写得好的很多,如“二王”、智永、祝允明、王宠等,而张旭、黄庭坚等人的楷书充其量只能说及格。

第三,上述诸家的草书里面,极难发现多少“楷法”,而学好了楷书再学草书的人,必然“楷味”十足。在运笔上爽利、畅快不够,在结体上多方而不圆,看上去很别扭。再看草书的入门书体。

笔者也承认,《十七帖》是今草典范,《书谱》是“书/论”双璧,智勇《真草千字文》楷草兼美。问题在于,它们真的便于初学吗?

第一,字形偏小,对毛笔、纸、墨的工具性要求相当高,大致都应该用用上好的短锋、硬毫(善书者不择笔的说法不适合初学者)、粗纸临写。

第二,字形偏小,对悬腕临书的笔力、腕力要求高,否则,初学者纸笔俱佳也难形似。

第三,字形偏小,书写风格上不狂不放不急不徐,恰与初学者的“想飞想跑学狂草”心理相反,临习几十通仍然不像后必然对草书兴味索然,最终丧失兴趣。

第四,还是上述原因,正因为太好太高了所以不宜初学。

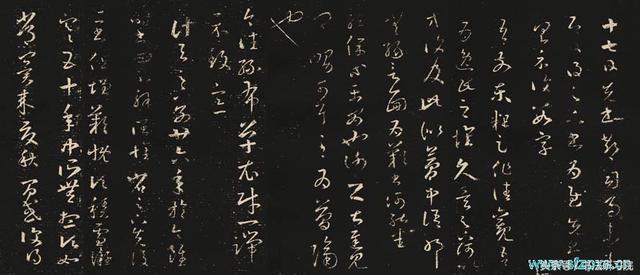

笔者以为,今草的最佳入门范本应该是黄庭坚或王铎的草书,特别是黄庭坚的《廉颇蔺相如列传》。此本为黄氏书风成熟期典范,运笔粗放而不失规矩,激荡而合于草法。是以狂草笔法写就的规范今草。(当然严格来讲,草书只有今草与章草两大类,狂草属于今草系统)且书写内容易记,字数偏多,反复临习,定有收获。然后再上追晋唐,学习《十七帖》、《书谱》、《真草千字文》等。如果条件充分,可用毛笔临习黄氏草书,而用钢笔临习《十七帖》、《书谱》等,会收到一举两得的功效。

当然,章草又与今草/狂草截然不同。在章草的临习上,我反而主张先要有些“正书”基础,但这个“正书”特指“篆隶”而言,与楷书并不相干。

余论:以上所探讨的书法入门书体的选择,主要侧重于书法初次入门者或某一种书体的初次入门者。如果说舍得花几十年苦功而不怕走弯路,则入门书体的选择纯属无谓之谈。笔者撰文目的在于向书法或书体的初学者提个醒,每个人的慧根都很深,千万不要被传统的入门书体吓住而裹足不前。

如果说,天才就是百分之一的灵感加上百分之九十九的汗水,我要说,庸才就是百分之一的愚蠢加上百分之九十九的懒惰或者百分之九十九的错误方法!行文至此,笔者长叹一声:我在大学期间仅有的半年选修课的二十多节颜体《多宝塔》书法课,真是“白混”了!

书法入门歌

书法为艺术,前人心血凝。

学书贵有恒,练书须用心。

心正则笔正,笔决记心中。

下笔不离点,转折贵圆露。

有垂还欲收,勾划忌平庸。

左垂宜竖露,右直利悬针。

捺似金刀势,撇如犀角形。

横行锋务敛,结构气欲清。

毫发不松懈,布局巧用心。

疏密必相间,迟速便能通。

轻重相扶持,正偏顾盼情。

浓淡相映易,向背必适中。

虚实必兼顾,起伏延绵陈。

纵横穿插势,吞让有分寸。

导之则泉注,顿之则山尊。

神形能兼备,飘逸潇洒容。

日日不歇笔,不懈功竟成。

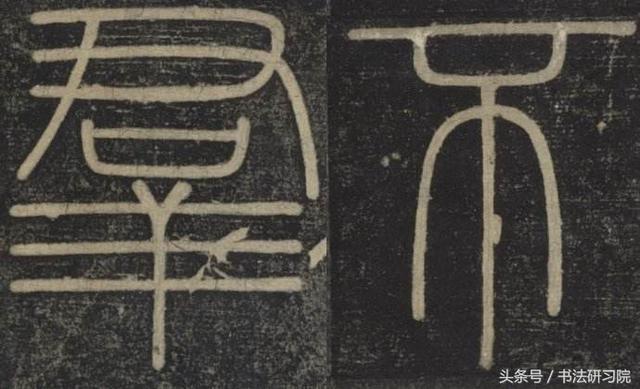

颜真卿《祭侄文稿》

楷书口诀

楷书称正楷 起笔多藏锋

学书必先行 行笔用中锋

笔画形态稳 回锋要自然

字字得端正 结构讲造型

结构搭配匀 多临古人帖

章法要讲究 用笔讲技巧

笔笔得到位 楷书要写好

清朗必整齐 重在用腕上

颜真卿楷书《自书告身》

行书口诀

行楷书写要流畅 主笔沉着是关键

快写简化是特征 连笔轻细不可粗

伸缩性大变体多 用笔最好是长锋

执笔用笔如草书 使墨必须调湿润

执笔必须悬起肘 全篇排头是标准

灵活多变才自如 一气呵成要贯通

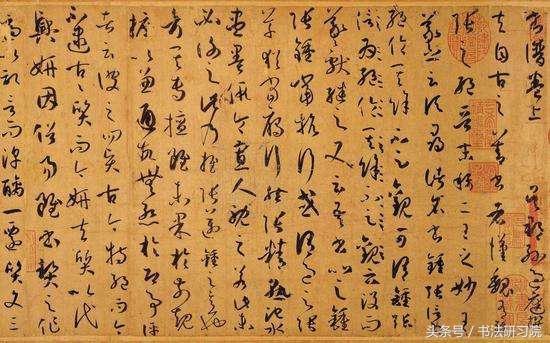

苏轼行书《寒食贴》

隶书口诀

方劲古拙 如龟如鳖

蚕头雁尾 笔必三折

雁不双飞 蚕无二色

点画俯仰 左挑右磔

重浊轻清 斩钉截铁

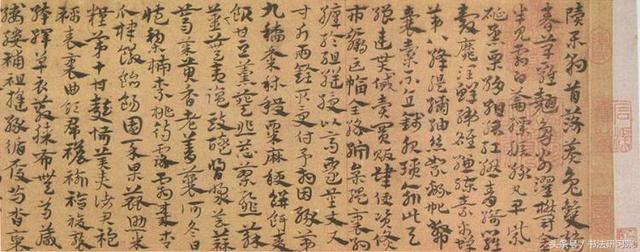

伊秉绶隶书

魏碑口诀

魄力雄强 精神飞动

气象浑穆 兴趣酣足

笔法跳跃 骨血润达

点画峻厚 结构天成

意态飘逸 血肉丰美

魏碑《何伯超墓志》

草书要决

草书行行如春蚓 字字造型似秋蛇

全章一起要贯通 有气有神是精品

祝允明《草书诗帖》

狂草要决

狂草如激电湍流 字字如惊蛇出洞

点线变化多姿美 疏密虚实心有数

气势磅礴态万千 结构布白心畅意

来源:古今字画