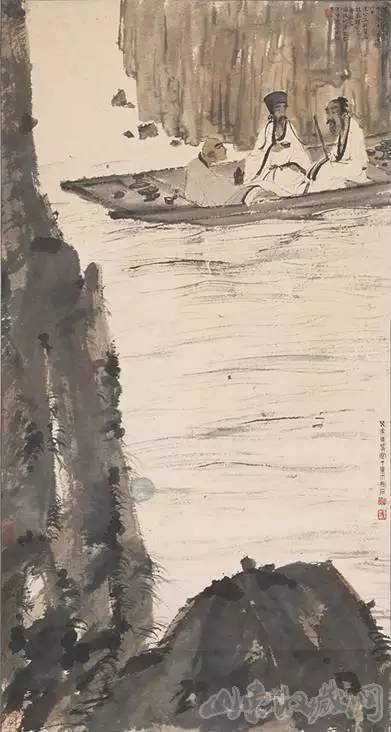

《晋贤酒德》

《湘夫人》

作者:傅抱石

创作年代:1954

规格:36.5×47.9cm

材质:纸本水墨设色中国画

傅抱石兼擅山水、人物。他的人物画多为历史人物、古诗意境的再创造,尤爱屈原之精神,故笔下与屈原有关人物画颇多。《湘夫人》为傅抱石所作屈原《九歌》组画之一。湘夫人为民间传说中的湘水女神,既有人的情感,又有神的灵性,曾被作者反复描绘。此画中的湘夫人体态颀长,面目丰腴,仪态端庄,似有唐以前仕女风貌,为傅抱石绘古代仕女的典型造型。

其情态如思如慕,面容凄惋,不见所思之人,似哀似愁,正如题记所写:“公主们来在这偏僻的岛上,望眼将穿,绕着愁肠。草木摇落秋风凉。洞庭湖中起着波浪。”高古游丝描般的衣纹劲健飘逸,色彩淡雅,明净高洁。湖水中的波浪为画家特创的笔法,与飘落的秋叶相衬托,深得“袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下”之意境。

傅抱石《湘夫人》1943年作 104x60.3厘米 北京故宫博物院藏

傅抱石《湘夫人图》轴

纸本,设色。纵105.2厘米,横60.8厘米。

自题“湘夫人。帝子降兮北渚,目眇眇兮愁予。袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下,登白苹兮骋望,与佳期兮夕张。鸟萃兮苹中,罾何为兮木上?沅有芷兮澧有兰,思公子兮未敢言,慌忽兮远望,观流水兮潺湲,糜何为兮庭中,蛟何为兮水裔?朝驰余马兮江皋,夕济兮西澨闻佳人兮召予,将腾兮驾偕逝。

筑室兮水中,葺之兮以荷蓋。荃壁兮紫坛,播芳椒兮成堂。桂栋兮兰橑,辛夷楣兮药房。罔薜荔兮为帷,擗蕙櫋兮既张。白玉兮为镇,疏石兰以为芳,芷葺兮荷屋,缭之兮杜衡。合百草兮实庭,建芳馨兮庑门。九嶷缤兮并迎,灵之来兮如云。捐余袂兮江中,遗余褋兮澧浦。搴汀州兮杜若,将以遗兮远者。时不可兮骤得,聊逍遥兮容与。

屈原九歌自古为画家所乐写,龙眠李伯时、子昂赵孟钇涿罴S裙饣蕴烊兰洹W泳糜邮拢⑽茨芤病=袢招∨嫔核闹苌眨鲇肽谌耸被鄢龀辞读之,‘袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下’,不禁彼此无言。盖此时强敌正张焰于沅澧之间。因相量写此,即撷首数语为图。至夫人服饰种种,则损益顾恺之女箴史。

中土墨宝,固莫於是云。时民国癸未十一月二十一日,重庆西郊金刚坡下山斋记。新喻傅抱石”,钤“抱石大利”白文方印,“印痴”朱文长方印。另钤“新喻”朱文椭圆印,“其命维新”朱文方印。癸未,1943年。

又有郭沫若题“沅湘今日蕙兰焚,别有奇忧罹此君。独立怆然谁可语?梧桐秋叶落纷纷。 夫人矢志离湘水,叱咤风雷感屈平。莫道婵娟空太息,献身慷慨赴幽并。恩来兄以十一月十日,由延安飞渝。十六日适为余五十三初度之辰,友好多来乡居小集。抱石、可染诸兄出展其近制。恩来兄征得此《湘夫人图》,将携回陕北。余思湘境已沦陷,湘夫人自必以能参加游击战为庆幸矣。三十三年十一月廿日,郭沬若”,钤“沫若之印”朱文方印、“戎马书生”白文长方印。中华民国三十三年,1944年。 屈原受到傅抱石的推重,其诗歌便成为画家最喜爱的文学作品,随后逐渐成为画家的表现对象。《九歌》中的湘君、湘夫人本为传说中帝尧的二位女儿,后来人们将其认作湘水之神,加以尊崇。傅抱石曾反复绘制二女的形象,沉浸其中,乐此不疲。

此图是画家首次图写这一题材,尤显弥足珍贵。其自言作画前,正逢日寇侵扰湖南,因与夫人共赏楚辞,见《湘夫人》中的诗句,心生痛恨外敌、苦念国土、心系黎庶之情,便共同精心构思了此幅秋风瑟瑟、落叶飘飘的《湘夫人图》:图上湘夫人默默地站立于树下,端庄淑静,仪态万方,仅有飞舞而下的大片叶子相伴左右。

眼为心窗,画家先以淡墨勾勒,渐渐加深,形成多层次的墨色变化,深沉而又灵动的双眸跃然纸上,夺人心神。衣纹线条自然流畅,绝无凝滞之感,承担起传达人物的动态与神韵高度统一的使命,极为成功。布局简略,紧紧扣住“袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下”一句,人——顾盼生姿、风神自得,叶——俯仰向背、疏密有致,简而有味,简而传神,洵为杰作。

由郭沫若题跋可知,1944年11月16日,郭氏生日,其于国民政府军事委员会政治部三厅的同事、画家傅抱石和李可染等人到郭家祝寿,正逢时任三厅政治部副主任的周恩来前来看望郭沫若。于是,共同欣赏画家们的近作。

因为此图深得周恩来的喜爱,傅抱石便慨然相赠。之后,郭氏手书七绝二首,既表达出对日寇罪行的愤慨,又将湘夫人比作慷慨献身的巾帼英雄,点明了画家为湘夫人画像的良苦初衷。

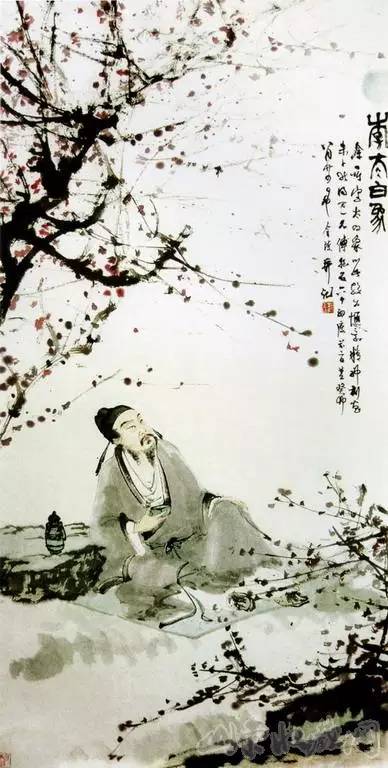

《李太白像》

《山鬼》

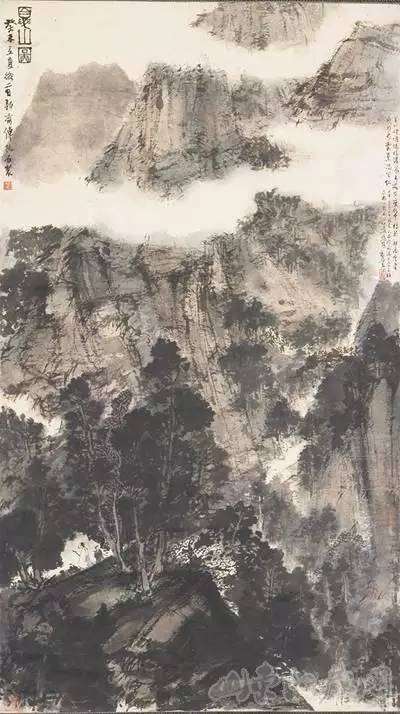

傅抱石《夏山图》轴

纸本,设色。纵111厘米,横62.5厘米。

自题“夏山图。癸未立夏后二日,新喻傅抱石制”,钤“抱石之作”白文方印。另钤“新谕”朱文椭圆印,“抱石斋”朱文方印。又有郭沫若题“万山磅礴绿阴浓,岚色苍茫变化中。待到秋高云气爽,行看霜叶满天红。甲申十一月十日恩来兄由延飞渝,十六日来赖家桥小聚,求得此画嘱题。郭沫若”,钤“沫若”朱文长方印。癸未,1943年。甲申,1944年。

全图采用截景式构图,崇山峻岭的崔嵬壮阔被进一步强化,以硬笔散锋写就的石壁巍然峭拔,山间升起的淡淡青烟四处流动,一文士执杖携童在万木葱郁的小径上信步而行,本应浓重湿润的暑气似乎已被满目青翠的群峰所吞噬,消散得无影无踪。虽然图称“夏山”,却没有炎炎烈日与潮湿空气带给观者的沉闷之感,反而使人凉爽畅快,正是匠心独运之妙。

1944年,周恩来在重庆赖家桥与文艺界人士相聚一堂,向画家求得此图。之后,历经战乱,屡次迁徙,竟得完璧,幸甚幸甚。1949年后,藏于中南海。后归故宫博物院珍藏。

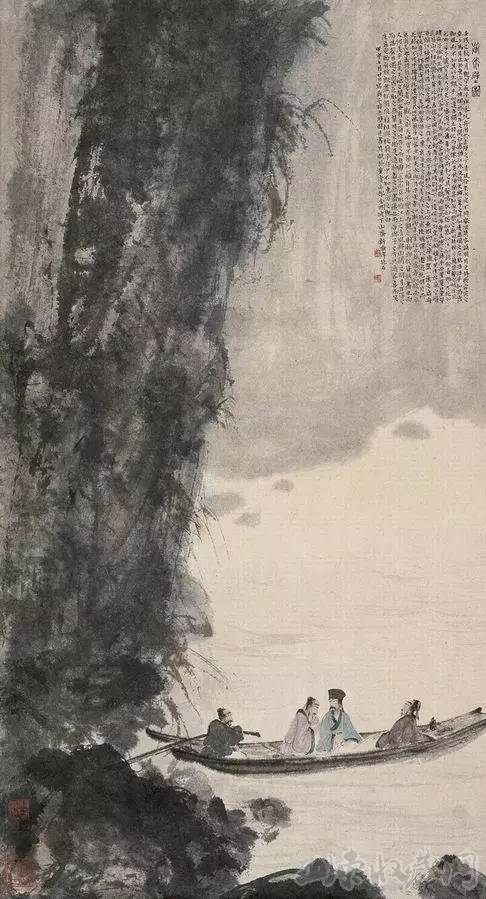

傅抱石《赤壁舟游图》轴

纸本,设色。纵111.2厘米,横59.2厘米。

自题“癸未岁暮写于东川,抱石”,钤“抱石大利”白文方印,“傅”朱文长方印。另钤“其命维新”朱文方印,“印痴”朱文长方印。又有题跋:“中华民国三十三年十一月十六日,沫公五秩晋三诞辰,谨此呈寿,并乞晦政,晚傅抱石于重庆金刚坡下”,钤“抱石私印”白文方印。癸未,1943年。中华民国三十三年,1944年。

郭沫若与傅抱石谊在师友,感情至深。逢郭沫若的生日,傅抱石常常以自己笔下的精品赠之,为其贺寿。是图便是其中之一。画中表现的是宋代文豪苏轼《前赤壁赋》所描述的情景。赤壁之下,断岸千尺,清风徐来,江流有声。舟中对坐三人,中间的苏轼执酒胸前,言说其旷达乐观的人生观点,右侧之人手握洞箫,屏息聆听,左侧僧人手抚船帮,若有所思。旁置的酒壶、佐酒菜品,已是杯盘狼藉。江水泛起微波,层层叠叠荡漾开去。

“赤壁舟游”这一题材,傅抱石曾多次画过,每每不同,各有所长。此图布局虚实相生,石壁陡然而起,与开阔的江面形成强烈视觉反差,别开生面。刻画三人在酒酣之际,客人流露出的人生短促无常的悲观情绪,东坡放言自己对生活态度的慨然神情,俱为善能传神的画家写于笔端,正是其超乎寻常之处。

傅抱石《松林策杖图》轴

纸本,设色。纵97.5厘米,横45.5厘米。

自题“乙酉三月,抱石金刚坡下山斋写”,钤“抱石私印”白文方印。另钤“往往醉后”朱文长方印。乙酉,1945年。

图写苍松之下,老丈回眸远眺,但见千峰危耸,漫山苍翠,百尺飞泉仿佛银河倾泻,令人叹为观止。构图与众不同,并没有像往常一样勾画水口,只是截取瀑布的一段。虽然无头无尾,却进一步突出了瀑布的壮阔雄伟,使无声的画面传达出声震千里的撼人气势。唐代诗人李白《望庐山瀑布水(二首)》其一曰“西登香炉峰,南见瀑布水。挂流三百丈,喷壑数千里。歘如飞电来,隐若白虹起。初惊河汉落,半洒云天里。仰观势转雄,壮哉造化功。海风吹不断,江月照还空。空中乱潀射,左右洗青壁。飞珠散轻霞,流沫沸穹石。而我乐名山,对之心益闲。无论漱琼液,还得洗尘颜。且谐宿所好,永愿辞人间。”此图仿佛为其诗的真实再现,亦是画家心接古人的通神之作。

此图为傅抱石夫人罗时慧捐献。

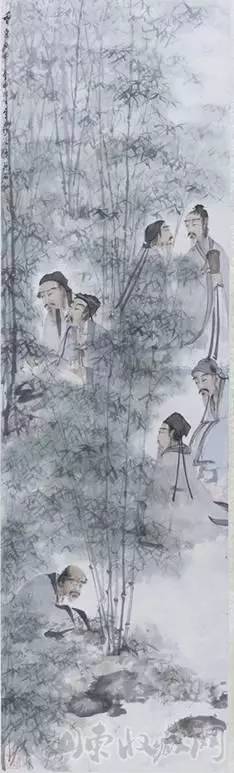

傅抱石《竹林七贤图》轴

纸本,设色。纵l37.3厘米,横40.6厘米。

自题“重庆西郊金刚坡下写,新喻傅抱石记”,钤“抱石私印”白文方印。另钤“乙酉”朱文长方印,“踪迹大化”朱文方印。乙酉,1945年。

三国魏晋时期的嵇康、阮籍、山涛、向秀、刘伶、阮咸、王戎,因常集于山阳(今河南修武)竹林之下,纵酒昏酣,遗落世事,故有“竹林七贤”之称。他们大都豪尚虚无,轻蔑礼法,生性放达,为世外之人所推崇与艳羡。以阮籍、嵇康为代表的竹林七贤,生当魏晋易代之际,经历了较常人更多的人生坎坷和磨难。他们以其不同凡俗的道德文章和社会文化行为,有力地影响着两晋文风、世风和士风。魏晋以降,画家们常常将他们的形象入画,借以表现对七人的处世方式、个性精神以及人生追求的亲近。

此图写就万竿幽篁,挺秀可人,七贤优游其间,或谈书论文,或冥神苦思,或闭目养神,姿态各异,神采自存。竹用淡墨,勾画率意,取清灵秀润之气。衣纹没有使用惯常的细线勾勒,而采用略粗的笔道快笔写就。在瘦长的纸幅上,七人错落有致,布局巧妙自然,得益于画家的精心构思。

此图为郭有守捐献。

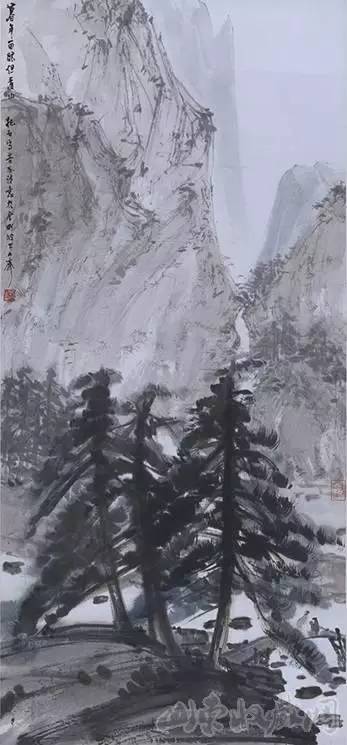

傅抱石《山水清音图》轴

纸本,设色。纵98厘米,横45.3厘米。

自题“山水有清音,乙酉三月抱石作”,钤“抱石私印”白文方印。另钤“往往醉后”朱文长方印。乙酉,1945年。

图写山中暮秋景色,树木的叶子已为秋风吹尽,散落林间,一片萧索孤寒之气。远处一线瀑布自天而降,轰然有声,近处水流淙淙,泊泊不息。水阁中,文士凭栏站立,闭目聆听由远及近的水声与林梢往来穿梭的风声混合形成的天籁之音。一时之间,令人体会到天人合一、物我两望的境界。山石不用散锋形成的抱石皴,而以浓淡不一的墨色表现肌理,有清雅宜人的气质。以宋代豪放派词人辛弃疾的《水调歌头"醉吟》中“山水有清音”一句为题,反映出画家寄情山水,情系无拘无束的自由生活的心态。

此图为郭有守捐献。

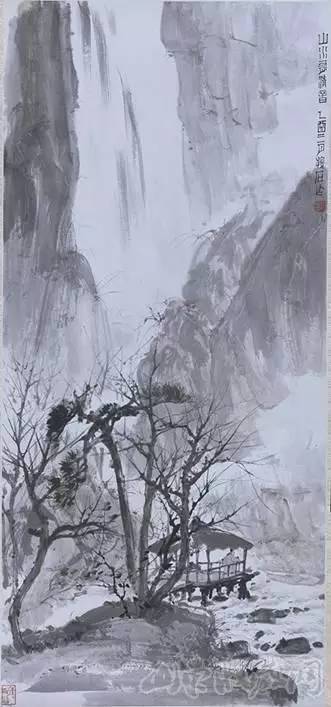

傅抱石《松溪观山图》轴

纸本,设色。纵115厘米,横52厘米。

自题“暮年留眼但看山。抱石写苦瓜诗意于金刚坡下山斋”,钤“抱石之印”白文方印。另钤“往往醉后”朱文长方印。

石涛(1642—1707年),俗姓朱,名若极,广西全州(今全县)人,明宗室靖江王后裔。明亡之际出家为僧,僧名原济,号清湘老人、苦瓜和尚等。擅画山水,兼长花竹、人物等。其山水苍润雄浑,风格新奇,笔墨淋漓酣畅,墨气浓润,笔意苍逸,手法变幻无穷,独成一家。在绘画理论上贡献卓著。他主张“笔墨当随时代”和“借古以开今”,强调对大自然要有真切的艺术感受,在艺术创作时要“我自用我法”,反对泥古不化。

此图布局满密,但见峰峦叠嶂,壁立千仞,一线飞流倒悬山间,水于山下汇为溪流,淙淙不息。长松挺秀,枝条纷披,有遮天弊日之势。文士站在横跨两岸的板桥上,纵目远眺,不禁为这幅天然图画所折服。画家不求笔墨技巧的细腻精致,而以粗犷的笔法,简洁的色彩,展现出山川的宏伟气势,抒发了对祖国大地由衷热爱的情感。

此图为傅抱石夫人罗时慧捐献。